Alla Chiara Luzzitelli: la ricerca di liberazione che sfocia nell’arte

In questa intervista, Alicka – al secolo Alla Chiara Luzzitelli – racconta il suo percorso artistico, dalla fotografia alla scrittura di poesie fino al cinema, intrecciando frammenti di memoria e ricerca d’identità.

Alla Chiara Luzzitelli, in arte Alicka, è una giovane artista che ha cominciato a muovere i primi passi nell’ambito fotografico all’età di quattordici anni.

Trascorre la sua infanzia in Russia, dove è nata e ha passato i primi otto anni della sua vita. È cresciuta con i suoi amici, che era solita chiamare fratello e sorella, in un orfanotrofio dove ha imparato il rigore e la disciplina. Profondamente segnata dalla sua patria, Alicka arriva in Italia una volta adottata dalla famiglia torinese Luzzitelli e lì rivoluziona con grande forza ed introspezione sé stessa e il suo percorso.

Estremamente determinata e talentuosa, sembra essere nata per incarnare la vita dell’artista. Nel tempo, Alicka si dimostra eclettica e poliedrica al punto da esternare la sua creatività non solo tramite la fotografia ma anche attraverso la scrittura e la cinematografia, discipline per le quali riceverà presto diversi riconoscimenti e premi.

Not Yet ha avuto l’onore e il piacere di intervistare questa giovane artista che ha ancora tanto da dire e da donare.

La tua storia personale e il tuo percorso artistico sono tutt’altro che semplici e statici. Come e perché ti sei avvicinata alla fotografia?

Mi sono avvicinata alla fotografia nel momento in cui ho sentito l’esigenza di farmi comprendere e sfogarmi. Ho vissuto la mia infanzia in un orfanotrofio in Russia e all’età di otto anni sono stata adottata dalla famiglia italiana Luzzitelli. Una volta arrivata in Italia utilizzavo lo sport come valvola di sfogo, l’ho però poi abbandonato nella sfera agonistica in terza media e in quel momento mi sono avvicinata alla fotografia essendo anche figlia d’arte. La connessione è stata immediata e credo che quando dentro di sé si ha tanta rabbia, frustrazione o in generale emozioni da tirare fuori, queste prima o poi, in qualche modo, escano: tramite lo sport, l’arte o in qualsiasi altra forma. Credo che nel mio caso la sofferenza mi abbia insegnato tanto e mi abbia reso creativa.

Quanto la tua infanzia ha influenzato la tua necessità di fare esplodere la creatività in arte e nel contenuto della stessa?

Tantissimo. Ho cominciato a quattordici, quindici anni, e fin da subito i miei progetti erano finalizzati a trovare una liberazione per me stessa o a comprendere la persona che mi trovavo di fronte. Ricordo che la prima mostra che feci a Torino si intitolava ‘Come le persone non vorrebbero mai mostrarsi’ ed era composta da una decina di ritratti di persone che non conoscevo personalmente. Prima di scattare ho parlato con queste persone per ore intere: abbiamo pianto, riso, condiviso ogni tipo di emozione. Proprio quella era la mia necessità: avevo bisogno di comprendere anche la vita delle altre persone. Questa mia inclinazione verso l’emotività è sicuramente il risultato del mio percorso di vita. Nell’istituto russo in cui sono cresciuta l’educazione era molto diligente, la cultura molto più rigida rispetto a quella italiana. Ricordo che c’era pochissimo spazio per le emozioni, tant’è che in un episodio specifico mi dissero che non potevo piangere. Credo però che sia necessario che i bambini si sentano di essere liberi nell’esprimersi attraverso ogni modo, anche perché i primi dieci anni di vita sono fondamentali, sono quelli in cui si assorbe tutto come spugne. Per me avere un’educazione salda e una cultura così tosta è stato fondamentale, perché una volta arrivata in Italia mi sono resa conto di essere diversa da tutti gli altri bambini. In Italia ho trovato una libertà incredibile e di conseguenza sono esplosa: tutto quello che ero abituata a tenermi dentro è improvvisamente fuoriuscito. La fotografia è arrivata quando ho cominciato a sentire che lo sfogo fisico che esternavo tramite lo sport non era più sufficiente e che la dimensione che dovevo privilegiare era quella psicologica.

Quanto comprendere te stessa e le tue emozioni ti permette di leggere il mondo tramite la tua chiave?

Io penso che sia fondamentale. È come quando si dice che non puoi amare un’altra persona finchè non ami te stesso, è lo stesso succo, lo stesso nucleo: devi conoscere prima te stesso per poter sorreggere l’emotività degli altri. Credo che sarebbe irrispettoso e anche molto arrogante che una persona, anche nei rapporti umani, pretendesse di avere qualcosa dagli altri a livello emotivo prima di conoscere sé stesso. Sarebbe come rubare qualcosa agli altri. Conoscere sé stessi è davvero fondamentale. L’educazione alle emozioni è purtroppo molto limitata ed è un po’ come l’amore: puoi spiegare come arriva a livello neurologico, psicofisico, ma ci sono talmente tante sfumature all’interno che è difficile spiegarlo includendo tutte le diverse sfaccettature. Questo capita anche con le emozioni: quando sei triste non sei solo triste, ci sono sfumature incredibili e si può andare dalla tristezza depressa alla tristezza mista a gioia. È complicato da spiegare anche a livello scientifico, se quindi noi ci sforzassimo e tentassimo di farlo nel nostro piccolo, nella nostra vita, sarebbe già tantissimo. Bisogna avere consapevolezza ed educare a questo. Lavorare con le emozioni è il mestiere più difficile del mondo e nel farlo sei da solo. L’arte in questo senso è un po’ come fosse la costola della filosofia: è un bacino che racchiude tantissime altre cose, è quindi fondamentale studiare anche al di fuori del proprio ambito.

Il tuo stile fotografico è estremamente nostalgico e dolcemente struggente, si scorge un elemento che pare quasi essere spirituale. Cosa ti ha portata ad avvicinarti ad un immaginario simile?

Penso ci siano principalmente due motivi. Il primo è più tecnico: è sicuramente presente un legame con la pittura e con i miei studi in merito. In particolar modo mi riferisco ai pittori rinascimentali, dove le pose possono sembrare più fredde a prima vista, ma nascosta dietro a questa apparenza è possibile in realtà leggere molto altro. Anche l’uso che faccio del colore deriva sicuramente da lì: la tecnica rinascimentale è quella del colore su colore e la mia post produzione fotografica ricerca proprio quell’effetto; cerco quindi di mescolare i colori per crearne di nuovi, e in questo processo mi rendo conto che il filtro o la color correction sono troppo limitativi per i miei gusti. Credo che studiare i pittori sia fondamentale per capire in che direzione si vuole andare.

L’altro motivo è invece più legato a ciò che ricerco tramite l’arte, ovvero una liberazione. In una prima fase artistica usavo tanto i colori scuri, soprattutto il nero che è un colore che mi appartiene psicologicamente parlando. Successivamente, all’età di circa vent’anni ho passato un periodo di crisi esistenziale che mi ha portata a cambiare totalmente e ho cominciato ad utilizzare molto di più il bianco, credo di aver sentito ancora più bisogno di liberazione. Il bianco prima mi spaventava, è un colore puro, ha una simbologia importante e utilizzarlo comporta molta responsabilità, ed è proprio questa che sento quando mi ritrovo a scattare con colori chiari. Tante volte mi sono chiesta se fossi in grado di sorreggere questa responsabilità e con il tempo la mia risposta è diventata affermativa: sono arrivata alla conclusione che il bianco è il risultato di una purificazione e che non si nasce già puri, è frutto di un percorso. Da lì in poi ho mischiato il bianco e il nero, tutti i colori in genere. Credo in questo di aver lottato con me stessa, ma vorrei che questo verbo lottare non avesse l’accezione negativa che spesso ha. Certo che c’è la fatica, ma la fatica è presente in tutto, anche nel vivere una quotidianità automatizzata che schiaccia le emozioni.

Quanto l’autoritratto ti permette di esprimerti e come credi che possa cambiare il messaggio se la portatrice sei proprio tu?

Credo che la necessità derivi prima di tutto dal bisogno di conoscersi. È sicuramente anche frutto del mio passato in Russia: non avevamo l’abitudine di specchiarci, non c’era minimamente l’elemento del vanto. Gli unici riflessi in cui eravamo in grado di vedere la nostra immagine erano quelli della mobilia. In Russia c’è un grande riguardo rispetto al come ci si presenta all’ospite, bisogna sempre essere perfetti ma questo grado di perfezione ricordo che lo si raggiungeva tramite acconciature tipiche, vestiti adibiti ad occasioni speciali, anche se erano prevalentemente accortezze che gli istruttori avevano nei nostri confronti; non eravamo noi a sistemarci. Credo che la mia necessità di conoscermi e quindi di fotografarmi derivi principalmente da questo. Una volta arrivata in Europa mi sono resa conto che per gli standard ero molto maschiaccio e forse era frutto del rigore con cui ero cresciuta. Non avevo molto la conoscenza di essere una femmina. Nel paesino in cui sono cresciuta il comunismo era ancora molto sentito: ci chiamavamo tutti “compagni” tra di noi, non c’era una distinzione così netta come invece c’era in Europa: eravamo tutti uguali e tutti venivamo trattati da uguali. Una volta arrivata in Italia, quindi, avevo una grandissima curiosità nei confronti di me stessa anche a livello fisico e volevo capire cosa potesse venire fuori dalla fotografia. Riguardare il mio primo autoritratto oggi mi fa molto effetto: riconosco di essere cresciuta e cambiata molto, ma ho lo stesso sguardo di “paura consapevole” che avevo prima.

Il tuo percorso artistico è estremamente dinamico. La fotografia e i cortometraggi non sono i tuoi unici mezzi comunicativi. Come sei sfociata sulla scrittura e cosa credi che ti permetta di esplorare di diverso?

Per quanto riguarda la scrittura devo fare un incipit: io ho fatto la prima elementare in Russia quindi ho imparato a scrivere e a leggere in cirillico. Mi ricordo che prima di iniziare le elementari (che in Russia si iniziano un anno dopo rispetto all’Europa), ero affascinata dalla scrittura, mi riferisco al corsivo che è molto particolare, molto morbido. Quando iniziai ad avvicinarmi alla fotografia iniziai contemporaneamente anche a scrivere, sempre come mezzo di sfogo personale. Questo ha coinciso come periodo più o meno all’inizio dell’adolescenza, quando, ai primi trip psicologici tipici di quell’età, avevo necessità di raccontarmi. Ero arrabbiatissima con il mio paese – tantissimo – perché avevo promesso ai miei amici nell’orfanotrofio che li avrei portati in Italia. Lo dissi ingenuamente a otto anni non sapendo nulla di politica, di cosa voglia effettivamente dire adottare. Feci questa promessa e rendermi conto che non sarei stata in grado di mantenerla mi ha logorata, è stato traumatico. L’unica cosa che volevo e potevo fare, quindi, era scrivere. Iniziai a farlo con tono rabbioso, pesante. La scrittura di una quattordicenne è molto povera, scrissi poche pagine ed iniziai a stare male perché era un percorso che non avrei dovuto fare da sola. Misi la scrittura quasi subito da parte, era troppo per me allora, e la fotografia divenne lo sfogo principale finché non arrivò ad essere un automatismo. Per me era diventato come bere un bicchier d’acqua: scattavo e sapevo che erano fotografie oggettivamente belle, tecnicamente giuste. La scrittura è tornata mentre studiavo cinema. Per me è stata una rivelazione.

Sei un’artista giovanissima e puoi vantare già diverse esperienze e successi. In cosa ti definiresti maggiormente cresciuta grazie a questo percorso?

Ho imparato tante cose, sono cresciuta molto. Non sottovalutare le idee, ad esempio. Quando ero piccolina ero solita appuntarmele o disegnarle, ma con gli anni questa abitudine è scomparsa, cercavo di tenerle solo in mente. Le idee però si perdono, è una consapevolezza a cui gli artisti devono arrivare da soli. Un altro grande insegnamento è stato capire che non ci si può fidare di chiunque, e questo l’ho imparato a mie spese. Mi sono sempre affidata molto emotivamente, ma nemmeno questo è sempre giusto. Sono arrivata in Italia e mi sono sentita libera, ho dato tutto quello che avevo a chiunque avesse una spiccata sensibilità emotiva ma questo, purtroppo, a volte mi ha fregata. D’altro canto, ho anche imparato che non bisogna perdere la speranza, l’importanza del provarci sempre e fino in fondo.

Quanto ti senti affine alla natura quando scatti o scrivi? Quanto questa è un elemento importante per te?

La natura per me è fondamentale. Il simbolo della betulla, che è il simbolo della Russia, è per me importantissimo: con i fiori ho un legame molto particolare perché nelle tradizioni sovietiche e dell’est in generale si fanno proprio le corone di fiori, nello specifico di margherite. Il mio passato in Russia mi ha insegnato ad avere rispetto per la natura. Ad esempio, c’è un grande rispetto anche per la neve: avere cura della neve vuol dire usarla in modo intelligente. Ricordo che da bambini quando nevicava facevamo enormi statue di ghiaccio e ci inventavamo mondi fantastici. Insegnano anche l’importanza e la bellezza del guardare attentamente i fiocchi di neve, la loro forma, la sensazione del loro sciogliersi sulla pelle.

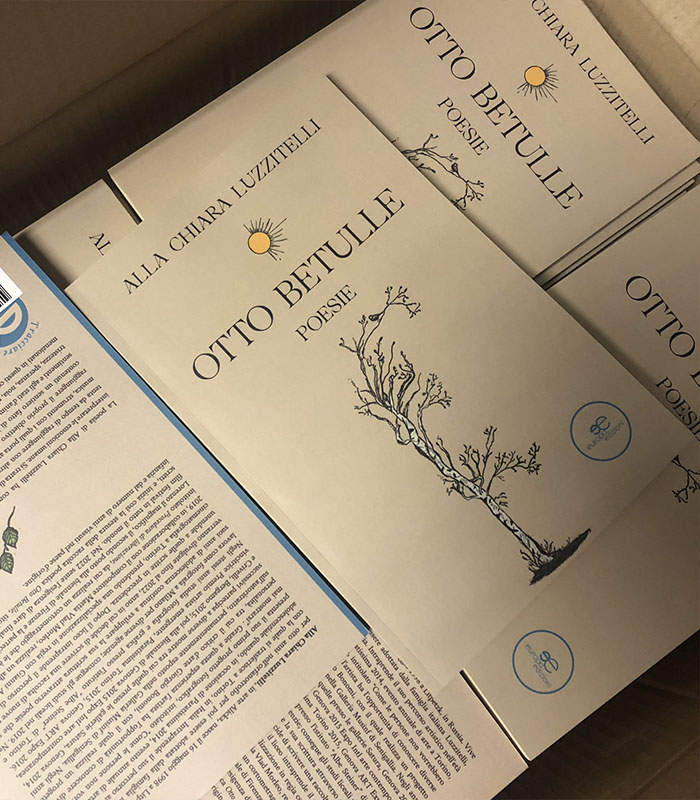

Cosa racconti nella raccolta di poesie ‘Otto Betulle’?

Alcune poesie sono tratte proprio dal mio ricordo della Russia, a livello naturalistico. Ho inserito poesie della mia infanzia un po’ in tutti i capitoli. Il libro si basa su una cronologia emotiva. C’è un capitolo che si intitola ‘Gloria’, ci sono poi capitoli che parlano di amore, di amicizie, del rapporto che ho con mia madre e mio padre, e infine del rapporto che ho con il mio paese.

Qual è un ricordo, un’immagine o un sentimento che ricorre nelle tue rappresentazioni?

I sentimenti che provo normalmente sono rivalsa e rancore. Il rancore non è considerato solo in maniera negativa, non è solo un’emozione nichilista. C’è sicuramente un po’ di rancore nei confronti della mia vita, forse anche un po’ di vittimismo, ma è quel vittimismo necessario affinché io possa realizzare i miei progetti.